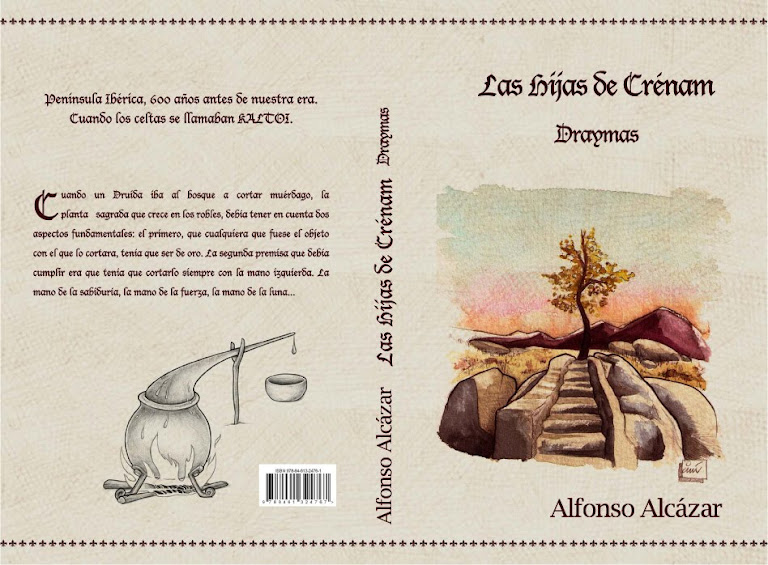

Cuando un Druida iba al bosque a cortar muérdago, la planta sagrada que crece en los robles, debía tener en cuenta dos aspectos fundamen¬tales: el primero, que cualquiera que fuese el objeto con el que lo cortara, tenía que ser de oro. La segunda premisa que debía cumplir era que tenía que cor¬tarlo siempre con la mano izquierda. La mano de la sabiduría, la mano de la fuerza, la mano de la luna.

∞

Sheret salió corriendo en dirección al Castro para avisar al jefe de que un «sanador» había sido atacado por los lobos. Su madre le había dicho que se diera prisa.

Sus pies apenas tocaban el suelo por la velocidad a la que iba cuando un sonido hizo que se detuviera. Eran cascos de caballos y pisadas de hombres.

Buscó un escondite en el tronco de un castaño quizás partido por un rayo o por la edad. De cualquier forma le sirvió de refugio. Se quedó muy quieta hasta que el último hombre hubo pasado. Ahora dudaba entre continuar hacia el Castro, tal como le habían ordenado, o volver sobre sus pasos para avisar a su madre, que se encontraba en el lugar hacia donde se dirigían.

Decidió volver. La angustia por lo que pudiera suceder era mayor que el miedo que sentía, procuró seguirlos sin ser descubierta. Como los arbustos le impedían la visibilidad, se subió a un roble desde el que podía divisar el claro en el que se quedaron Crénam y Nabalé. Al llegar a la rama más alta oteó el paisaje y… observó horrorizada el momento en el que los lobos acababan con la vida de su madre.

Desde allí no pudo ver dónde estaba su hermana Nabalé, pero de lo que estaba segura era de la muerte de Crénam.

Los ojos se le nublaron hasta llegar a la inconsciencia. Se escurrió por las ramas y cayó al suelo sin conocimiento, lo que produjo un ruido que alertó a dos de aquellos hombres, que se acercaron rápidamente hasta el lugar donde estaba Sheret.

Al ver a la niña tumbada en el suelo dieron órdenes a uno de lo soldados de a pie para que avisaran a Ghan, que tardó un momento en presentarse.

—¡Mi señor, mi señor! —gritaba el más obeso de los dos hombres—. ¡Aquí hay una niña!

Ghan tenía un aspecto terrible. Subido en su enorme caballo de guerra habría amedrentado a cualquiera. Su espada tenía la longitud de un hom¬bre y era capaz de usarla con una sola mano. Contaban sus soldados que un día al subir a su caballo se rompió la cincha que sujetaba la silla, haciéndole caer al suelo. El caballo asustado lo pisoteó. Levantándose con una rabia inusitada, le dio tal puñetazo en la cabeza al pobre animal que lo mató de un solo golpe.

Sus ataques de ira eran temidos por todos sus hombres. Cuando estaba de buen humor se podía hablar con él de cualquier tema, pero cuando es¬taba enfadado podía apretar con una sola mano la garganta de un hombre hasta aplastarla...

—¿Qué ocurre aquí? —les gritó—. No me hagáis perder más tiempo, hay otra chica a la que debo prender, la que lleva el zurrón.

—¿Y qué hacemos con ésta? —esta vez quien habló fue Tarcos, el que había mandado llamar a Ghan.

—Si está viva matadla. Tengo una misión para vosotros. Tenéis que re-gresar a Tarsis inmediatamente, que os reciba Sánora para que le informéis de que vamos tras la presa, pero que tardaremos algo más de lo previsto. ¿Habéis entendido?

—¿Quieres hacer llegar algún mensaje a tu señor, Drayma? —le pregun¬tó Ghan al personaje que se encontraba a su derecha.

—No es necesario —contestó sin mostrar en ningún momento el rostro, que permanecía oculto bajo su capucha de piel.

—¡Pues continuemos! —ordenó Ghan espoleando su caballo en direc¬ción al río, seguido por el sujeto a quien había llamado Drayma.

Tarcos se apeó de su caballo para comprobar si la niña estaba muerta. Le palpó el cuello y le dio la vuelta comprobando que era muy joven. Sus cabellos rubios estaban manchados de barro pero, incluso en ese estado, le pareció guapa. Una mancha de sangre en el pelo indicaba que había recibido un fuerte golpe, seguramente al caer. Tenía los ojos cerrados pero respiraba...

—¡Rakete! ¡Está viva! —informó Tarcos a su compañero.

—¡Pues mátala!

—¡Mátala tú!, a mi esta niña no me ha hecho nada —fue la respuesta de Tarcos.

—Pero Ghan ha ordenado que la matemos y que nos marchemos rápi-damente —le avisó Rakete.

—Yo no la mato —repetía Tarcos—. ¿Qué daño nos puede hacer una niña?

—La niña ninguno —respondió su obeso amigo—, pero como se entere Ghan, nos sacará la piel a tiras.

—Pues baja del caballo y hazlo tú...

Rakete dudaba entre bajarse o permanecer montado, pues en el fondo tampoco quería matarla, pero temía desobedecer a Ghan.

—¿Y… si nos la llevamos para venderla? —propuso Rakete—. Antes de embarcar podemos detenernos en Ipolka, la capital de los túrdulos. Hay un enorme mercado de esclavos y creo que conseguiríamos un buen montón de monedas por ella.

Tarcos consideró que aquella era la mejor opción, puesto que ninguno de los dos se atrevía a matarla, pero tampoco podían dejarla allí. Si Ghan regresaba y encontraba viva a la niña, no tendría tantos escrúpulos en ma-tarlos a ellos.

Rakete subió a la niña a su caballo, atravesándola delante de él, encima de la silla. Los pies le colgaban por uno de los lados mientras la cabeza sobresalía por el otro.

La tarde estaba a punto de caer y Sheret aún no se había despertado. Rakete le palpaba el cuello de vez en cuando para comprobar si continuaba con vida.

—Deberíamos buscar un sitio donde acampar —le propuso a su com-pañero—, pues la noche está a punto de caer y además... ¡tengo hambre!

—De acuerdo —respondió Tarcos—, nos pararemos en aquel claro.

Al llegar al claro que le había indicado Tarcos, Rakete bajó de su montu¬ra y extendió una pequeña manta en el suelo donde depositó a la niña, que continuaba sin despertar.

—Ve a por agua —le pidió Tarcos—, yo mientras iré encendiendo el fuego.

Rakete cogió su piel de cabra para rellenarla en un arroyo cercano, mien¬tras Tarcos encendía la hoguera, imprescindible para cocinar y que además les protegería del frío nocturno y de los animales del bosque.

Cuando llegó Rakete con el agua, Tarcos mojó una gamuza que llevaba y empezó a limpiar la herida de la cabeza de Sheret. Se fijó que, aparte de la brecha, tenía un inmenso chichón. Cuando empezó a limpiarle la cara, la niña…. despertó.

Tarcos observó que el color de sus ojos era azul verdoso, pero su mirada era de pánico.

—No tengas miedo —intentó tranquilizarla Tarcos—, no vamos a ha¬certe ningún daño, te caíste y te has dado un buen golpe en la cabeza.

Sheret no contestó, pues no entendía una palabra de la lengua de aquel hombre, eran sonidos extraños e incomprensibles para ella, además el as¬pecto que tenía no le ofrecía ninguna confianza.

De repente… se acordó de todo. De su madre, de su hermana, de aque¬llos hombres... Se levantó de un salto e intentó escapar, pero cuando estaba a punto de salir de aquel claro, se le cruzó en el camino Rakete con su gran barriga, como una barrera infranqueable.

—Ja, ja, ja —reía mientras agarraba por un brazo a Sheret—. Nos ha salido rebelde «la palomita».

—Estás tan mayor que hasta una niña se te escapa —le reprochó a Tar¬cos.

Sheret pataleaba para intentar zafarse de su captor, pero era una batalla perdida.

—Tendremos que llevarla atada, aún estamos cerca de su hogar y podría volver para contarlo todo. Tienes que atarle los pies, Rakete, te hago res-ponsable de ella. ¡Si se escapa lo pagarás tú!

Rakete no sabía disimular cuando estaba enfadado, y ahora lo estaba. Se acercó hasta su caballo y de unas alforjas sacó una fina tira de cuero con la que ató fuertemente los dos pies de la niña.

—Así no podrás correr, «palomita» —le dijo en tono burlón.

Sheret, permanecía sentada junto al fuego con la mirada baja. No podía dejar de pensar en todo lo sucedido aquel día. Había perdido a su madre y desconocía el paradero de su hermana. Pensaba que aún le quedaban sus abuelos, los padres de Crénam, quienes las acogieron unos días antes de nacer ella. Habían regresado de un lugar muy lejano llamado Halstat debido a la desaparición de su padre, muerto por un oso en una cacería.

Crénam había sido enviada a aquella ciudad cuando era joven para ins-truirse en la preparación de aceites esenciales, que luego se usaban como remedios de múltiples enfermedades y como complementos para purificar la piel.

Drago, el Gran-Dru de su castro, había insistido en que fuera allí, pues al igual que su tía (Crénam era zurda) usaba siempre la mano izquierda, la mano de la luna, con la que los druidas cortaban el muérdago. Las perso¬nas zurdas eran muy apreciadas para la elaboración de aceites, creían que poseían un don.

En Halstat vivía una hermana de su madre, que trabajaba para la casa real como proveedora de unos aceites muy apreciados por su calidad. Allí conoció a Duray, un joven del que se enamoró y con quien tuvo a Nabalé, pero cuando estaba embarazada de Sheret, ocurrió el terrible accidente.

Su tía había fallecido hacía poco tiempo y no tuvo los ánimos suficientes como para permanecer allí, optando por regresar al lado de sus padres, que la acogieron con los brazos abiertos. A los pocos días de su regreso, se produjo el alumbramiento de la pequeña Sheret.

Intentó en vano enseñar su oficio a Nabalé al ser la mayor, pero el desin-terés de ésta por los aceites la hizo desistir. Se centró entonces en enseñar sus conocimientos a Sheret, quien también poseía la mano de la luna. Ésta se sintió atraída de inmediato por ese mundo de esencias. Se interesaba por todo el proceso de elaboración. En primer lugar, debían de recoger el producto del que iban a extraer el aceite esencial, ya fuera eucalipto, rosa, mejorana, menta... Podía obtener el aceite de cualquier flor, raíz e incluso corteza de árbol.

Con cada producto usaba un proceso diferente, a veces lo maceraba en agua durante varios días, secándolos ó triturando la raíz. Tenía una cazuela de barro, en la que mezclaba el producto de la maceración o secado con grasa de buey, lo ponían a cocer, y sobre la cazuela ponían una curiosa ta¬padera. Crénam siempre le decía que ése era el verdadero secreto del aceite.

La tapadera, también de barro, tenía la forma de un embudo completa¬mente inclinado a un lado, con una abertura muy estrecha en su final, por la que salía el precioso líquido, que caía en un cuenco colocado debajo. Era tan larga que debía de sujetarse por el centro con un palo en forma de horquilla apoyado en el suelo.

La misión de Sheret era la de enfriar continuamente con un trapo moja¬do la tapadera, para permitir que el vapor de la cocción se hiciera líquido, transformándose en aceite.

Cada aceite tenía unas propiedades especificas, unos servían para tonifi¬car, había otros para relajar, incluso los había para conservar la belleza de la piel. Tanta variedad de preparados tenía entusiasmada a Sheret, que seguía con mucho detenimiento todo el proceso, procurando ayudar en todo lo que podía a Crénam.

El fuego se reflejaba en las lágrimas de Sheret, se sentía perdida y sola, aún peor, era prisionera de aquellos dos hombres, a los que además no entendía.

No quiso probar bocado. Cuando Tarcos la ofreció un trozo de carne salada lo rechazó. Tampoco quiso beber agua, no tenía ganas de nada… ni siquiera de vivir.

Estuvieron tres días viajando hacia el Sur, parecía que aquel viaje no fuese a acabar nunca. Sheret había empezado a comer, casi obligada por los continuos ofrecimientos de Tarcos.

—Mañana llegaremos a Ipolka. Allí podremos deshacernos de la niña, seguro que conseguiremos una buena bolsa por ella —comentó Rakete.

—Sí —respondió Tarcos meditativo—, mañana todo habrá termina¬do—. La alegría de Rakete por librarse de Sheret no era compartida por él, que había empezado a encariñarse con la niña.

martes, 15 de marzo de 2011

viernes, 11 de marzo de 2011

Capitulo primero

La llamada de Nesis

El aroma del romero encubría la terrible tragedia que estaba a punto de suceder. Se podía decir que aquella mañana era una más en la vida de Nabalé. Se encontraba en esa edad en que las mujeres aún son niñas pero creen que ya lo han aprendido todo.

Era tiempo de rebeldía, de buscar constantemente la confrontación con sus mayores, no podía entender el hecho de que dirigieran su vida.

Tenía ojos grandes color miel, nariz recta, labios gruesos, pelo castaño, la mirada vivaz… y un genio insoportable. Se creía capaz de enfrentarse a cualquier situación sin ayuda de nadie, siempre llevaba ropa de «batalla», con la que poder arrastrarse por cualquier lugar en busca de alguna presa, sin temor de romper las prendas. Al contrario que su hermana, que siem¬pre llevaba vestidos de lino o lana decorados con diminutas flores, y en ocasiones con cuadrados o complicadas figuras geométricas, Nabalé vestía calzas largas de piel, anudadas por debajo de las rodillas, camisas claras de lino, ceñidas por un cinturón de cuero con una pequeña hebilla rectangu¬lar y botines de piel de ciervo hechos de una sola pieza.

Esta vez el objetivo de su enfado era Crénam, su madre. Se había em-peñado en que ella y su hermana Sheret, la acompañaran al amanecer a recolectar flores y raíces para realizar aceites esenciales. Decía que ése era el mejor momento para recoger los componentes que luego, mediante pro-cedimientos secretos, conseguía transformar en toda clase de linimentos y esencias.

Desde que era muy pequeña su madre había intentado enseñarla, pero a ella le interesaba más salir a cazar con su arco, con el que se sentía segura pues era muy hábil, que permanecer en casa con Crénam, que finalmente tuvo que compartir sus conocimientos con Sheret, a quien le encantaba todo lo relacionado con la fabricación de aceites.

Sheret era muy diferente a Nabalé. A pesar de la diferencia de edad te¬nían la misma altura, pero sus cabellos eran más claros, labios finos, nariz más respingona y sus ojos eran de un azul verdoso. Pero no sólo eran di¬ferentes físicamente, también su carácter era más dulce, su ingenuidad le había ocasionado más de un problema, y le encantaba ayudar a Crénam, pasaba mucho más tiempo con ella que su hermana.

Pertenecían a un grupo de pueblos con la misma cultura que se hacían llamar «Kaltoi», sus conjuntos de moradas, se conocían como Castros.

La bajada desde Castrosia era empinada, pues, al igual que todos los Castros, se erigió en lo alto de una colina para poder disponer de una mejor defensa en caso de ataque. Estaba cercado por un ancho foso con un muro de piedra en el interior, las pequeñas casas redondas estaban construidas también de piedra, y con un tronco de madera en el centro en el que se apoyaba la estructura que sujetaba el tejado, compuesto de paja y barro.

Las casas estaban colocadas en absoluto desorden, en solitario o en gru¬pos de tres o cuatro dentro del Castro. Disponían de varios pozos, con las paredes y el suelo cubiertos de arcilla, que les servían como almacenes de grano. También había un lugar para los artesanos que trabajaban el cuero, la lana, e incluso los metales.

∞

Cuando estaban a punto de alcanzar el robledal, que se prolongaba por la orilla del arroyo que llegaba hasta el castro, oyeron unos gritos a sus espaldas:

—¡Nabalé! ¡Sheret!

Al volverse pudieron ver como corrían hacia ellas los hermanos: Shet y Thas. —Espera mamá —le gritó Sheret a Crénam—. Shet y Thas nos llaman.

—Venga… no os entretengáis que se nos está haciendo tarde —les apre¬mió Crénam.

Quien no hubiera visto nunca a los dos hermanos podría pensar que sus ojos le engañaban. Eran exactamente iguales, gemelos idénticos. Los mismos ojos claros, el mismo color trigo de pelo, diminuta nariz, y el mis¬mo tono de voz. Vestían una especie de sayo fabricado con lino de color marrón oscuro que les llegaba por debajo de las rodillas, y que sujetaban con una humilde correa de piel anudada. Unas sencillas sandalias de cuero duro protegían sus pequeños pies. Hasta en los andares eran repetidos.

Iban siempre acompañados de un amigo «muy especial». Una comadreja a la que habían puesto de nombre «Colmillos», pero a la que llamaban «Colmi». Tenía una mancha blanca en el ojo izquierdo que le hacía incon¬fundible entre sus congéneres, la cola era de color pardo, y su vientre era totalmente blanco, excepto por dos pequeñas manchas marrones.

No habían cumplido los ocho años, pero se pasaban el día en el bosque disfrutando de la naturaleza, y cazando algún conejo con Colmi, así con-tribuían proveyendo de carne a sus abuelos, con los que vivían, ya que sus padres hacía tiempo que habían muerto. Siempre iban con un trozo de pa-loduz en la boca, les encantaba el sabor dulce de aquella raíz, que recogían de una planta que crecía al lado del río. También eran expertos en fabricar pulseras con hilo de esparto, que coloreaban con tintes vegetales. Thas se inclinaba por el color azul, mientras que a Shet le encantaba el rojo.

—¿Dónde vais? —preguntó Thas a Sheret colocándose a su lado.

—Vamos hasta el bosque de la ribera a recoger lila y mejorana —le res-pondió Sheret.

—Pues nosotros vamos a cazar conejos. Hoy iremos hasta los altos pra¬dos, allí hay muchas madrigueras, y Colmi los sacará —decía Thas, mien¬tras acariciaba la cabeza de su mascota.

Un chillido desde el cielo llamó la atención del grupo. Al mirar hacia arriba, vieron cómo un halcón planeaba sobre sus cabezas. Era un mag¬nifico animal cuya envergadura y garras podrían convertirlo en peligroso.

En cuanto Nabalé descubrió la presencia del animal miró hacia el suelo buscando un palo. Encontró uno tan largo como su brazo, lo cogió por sus extremos con ambas manos y, estirando los brazos, lo sujetó por encima de su cabeza.

En ese preciso instante, el halcón plegó las alas y se lanzó en picado hacia Nabalé a una velocidad formidable. Cuando estuvo a un palmo del palo desplegó las alas posándose suavemente en él.

Nabalé bajó los brazos hasta que la cabeza de aquel magnífico animal estuvo a la altura de sus ojos. El ave acercó su pico a la cara de Nabalé y se frotó con ella a modo de saludo emitiendo unos suaves sonidos mientras la miraba con sus grandes ojos negros rodeados de un anillo color oro.

—Hola Piya —la saludó Nabalé—, ¿dónde has dejado a Drum? — Un silbido desde lo alto de un monte fue la respuesta a sus preguntas. Era Drum el que silbaba para llamar a Piya, el halcón hembra que le había regalado Nabalé.

La había recogido recién nacida, probablemente caída del nido, y la ali-mentó con sobras de carne de la comida. Al principio, Crénam permitió que la tuviera, pero a medida que fue pasando el tiempo y Piya crecía, la casa no era lo suficientemente grande para todos y su madre le pidió que se deshiciera de ella. En un primer momento pensó en soltarla, pero en ese caso no la hubiera vuelto a ver. La solución la encontró en Drum.

Era pastor y pasaba mucho tiempo en los prados. Tenía el pelo claro, ojos azules, cabeza grande y barbilla cuadrada, lo que le otorgaba un aspecto de mayor edad que la que tenía. Solía vestirse con calzas largas de lana cruda, camisa tosca de lino y un chaleco también de lana. Protegía sus pies con unas botas de piel de cabrito. Con él, Piya no tendría problemas de espacio y además conocía los sentimientos por el halcón de aquel niño atrapado en el cuerpo de un hombre.

Cuando se lo regaló, Drum estuvo encantado. Enseguida congenió con el ave, a quien ni siquiera cambió el nombre. La enseño a cazar sin que se comiera las presas, incluso la enseñó a pescar en los ríos. Pero Drum aún sentía celos cuando Piya se escapaba de vez en cuando para saludar a Nabalé...

—Hola Drum, parece que no te quieren ni los halcones —se burlaba Nabalé mientras acariciaba el pico de Piya.

El pastor llegó sofocado hasta el camino. De su zurrón sacó un enorme guante de cuero que usaba para sujetar a Piya, a la que colocó en su mano.

La voz de Crénam les volvió a recordar que se les hacía tarde. Nabalé se despidió de su «amiga» y continuó la marcha.

Al término del robledal el camino se bifurcaba. Shat y Thes se desviaron hacía los altos prados, mientras ellas debían continuar hasta el bosque de ribera.

El bosque estaba plagado de robles, castaños, acebos, avellanos y multi¬tud de especies vegetales. Para abarcar más terreno, Crénam decidió que se separarían. Nabalé y Sheret irían hacía el río mientras ella se dedicaba a las laderas, por ser un trabajo más fatigoso... A ella no le importaba realizarlo, había pasado suficientes penalidades a lo largo de su vida como para que una simple ladera de montaña fuera un obstáculo para su trabajo.

Estaba acostumbrada al trabajo duro. Perdió a su compañero cuando Sheret aún no había nacido y se tuvo que volver desde Halstat, donde había sido enviada en su juventud para aprender a elaborar aceites de la mano de su tía, que era la proveedora de palacio en aquella remota ciudad.

Aunque la juventud hacía tiempo que la abandonó, conservaba una figu¬ra envidiable y el pelo largo castaño le otorgaba vitalidad. Llevaba puesto un vestido muy usado de lino color crudo y como único adorno una pul¬sera de plata con la forma de tres hilos entrelazados.

No había tenido tiempo de buscar otro compañero pues la educación de sus hijas se lo había impedido hasta ahora. Gozaba de una alta posición dentro del castro, ya que principalmente fabricaba aceites para Drago, el «Gran-Dru», que tenía plena confianza en la bondad de sus preparados.

Nabalé prefería tumbarse junto al arroyo en vez de buscar flores. A She¬ret sí que le gustaba esa labor, disfrutaba de esos paseos por el bosque, se emocionaba al descubrir una nueva variedad de planta, o simplemente con la perfección que desplegaba la naturaleza al disponer los pétalos de algu¬nas flores. Su madre le había enseñado varias maneras de tratarlas, ya fuera macerando los pétalos o machacando las raíces.

Pero el verdadero secreto de Crénam consistía en una olla de barro con una tapadera muy especial: una especie de embudo completamente cur¬vado a un lado y con un agujero muy fino en su final, por el que salía el precioso líquido al calentar la olla. En ella, previamente habrían vaciado el producto del que querían extraer la esencia.

El trabajo de Sheret consistía en mantener frío aquel embudo aplicando constantemente trapos mojados. Crénam siempre le había dicho que el verdadero secreto era esa tapadera. Que jamás se lo dijese a nadie. Mien¬tras sólo ellas conocieran el proceso serían muy poderosas y apreciadas por todos…

∞

Nabalé se levantó sobresaltada, oyó que alguien venía corriendo y jadean¬do. Sheret también lo había oído y miraba preocupada a su hermana, que le hizo señas para que se escondieran entre unas zarzas. Las prisas por me¬terse provocaron que se arañaran los brazos y la cara, pero el miedo que sintieron hizo que ni siquiera se dieran cuenta de ello...

Desde las zarzas pudieron ver que quien corría era una persona mayor con una túnica verde muy ajada. Era perseguido por una manada de lobos que le alcanzaron frente a las zarzas...

Los lobos se ensañaron con el pobre hombre mordiéndole por todo el cuerpo. En cuanto lograron derribarle se abalanzaron sobre su garganta. El anciano luchaba denodadamente por protegerse la cabeza con sus manos, pero sólo conseguía que éstas fueran mordidas con saña. Sheret se quedó muda de la impresión, se tapaba los ojos para no mirar aquel horrible espectáculo. Nabalé era mucho más fría y pensaba que en el caso de ser descubiertas por aquellos animales, la protección de las zarzas no sería su-ficiente.

Aunque los lobos no las pudieran ver si que podrían olerlas... Y la sangre que manaba de las heridas de sus brazos, sería un reclamo irresistible.

Tal como había imaginado, uno de aquellos lobos empezó a olfatear el aire, buscando el origen de aquel olor… pero cuando se acercaba a las zar¬zas, un grito desgarrador le hizo salir huyendo junto con sus compañeros, abandonando al hombre que yacía en el suelo inmóvil.

El grito provenía de Crénam, que había acudido armada de un palo creyendo que atacaban a sus hijas. En cuanto la vieron aparecer, las dos hermanas salieron de su escondite abrazándose a su madre.

—Vaya susto —dijo Crénam soltando un suspiro—, creí que los lobos os atacaban a vosotras.

—¿Estará vivo? —indicó Nabalé señalando al anciano.

Crénam, tras el susto se acercó hasta el hombre al que dio la vuelta, com-probando hasta qué punto eran feroces los lobos. Tenía el cuello mordido y perdía abundante sangre, su mano derecha había desaparecido y con el muñón, señalaba un zurrón que estaba tirado a su lado.

Crénam indicó a Sheret que lo acercara, pero cuando lo trajeron, el hom¬bre sólo pudo decir una palabra antes de morir: «Noblo».

Abrieron el zurrón, de aspecto extraño. Tenía forma de estrella de ocho puntas con dos anillas de alabastro en las que se enganchaban dos finas tiras de algún tipo de pelo, que hacían la función de cierre. En el centro del zurrón estaba también grabada en relieve la estrella de ocho puntas.

Al abrirlo comprobaron que solamente había dos objetos en su interior: el más grande era un pergamino de un color blanco puro perfectamente doblado, que contenía unos extraños símbolos incomprensibles para ellas. El otro objeto era un broche que se utilizaba para sujetar las capas, era de alabastro con forma oval y tenía tallado en relieve una serpiente enroscada en una vara.

Les pareció extraño que aquel hombre tuviera tan pocas pertenencias, la gente solía viajar con algo más de equipaje... Nabalé miró de nuevo en el zurrón por ver si quedaba algo, y al introducir la mano… se pinchó. Un vistazo al interior le permitió comprobar que era un pequeño alfiler, tan largo como un dedo pero mucho más fino, y con la cabeza de un gato o un animal muy parecido.

Crénam se fijó en el broche y en la serpiente enroscada, llegando a la conclusión de que aquel era un «hombre sabio». Un sanador.

—Debes ir a avisar al jefe —ordenó Crénam a Sheret—. Ve corriendo. Nosotras esperaremos aquí hasta que vuelvas.

Nabalé se quedó junto a su madre mientras su hermana corría en di¬rección al Castro. Se dedicó a observar con más detenimiento el curioso zurrón, pero había algo en el ambiente que la inquietaba, no sabía muy bien el motivo, pero se sentía intranquila.

Fue Crénam quien se dio cuenta de que algo raro ocurría, el silencio en el bosque era total, un aviso de que los animales tenían miedo, ni siquiera los pájaros se atrevían a piar. Los lobos aún andaban cerca.

Preocupada por Nabalé, le pidió que se subiera a un sauce que descansa¬ba sobre el río, y ésta, colgándose el zurrón del anciano, empezó a trepar.

Aún no había alcanzado la primera rama cuando escuchó cómo la ma¬nada se abalanzaba sobre su madre, que la gritaba que no parase de subir mientras soportaba las mordeduras intentando dar tiempo a su hija para que se pusiera a salvo. —¡No te pares! —gritaba desesperada Crénam.

Nabalé se debatía entre obedecerla e intentar ayudarla. El pánico la tenía paralizada, ni siquiera era capaz de mirar el salvaje ataque… Los gritos de Crénam pronto se silenciaron…

Aquellos animales siguieron ensañándose con ella hasta que un sonido extraño, casi gutural, como un silbido metálico, logró que todos desapa-recieran.

El sonido de cascos de caballos hizo que Nabalé se escondiera entre la unión de dos enormes ramas. Varios jinetes, acompañados de soldados a pie aparecieron en el claro donde se produjo el ataque. Uno de aquellos hombres se acercó hasta los despojos del anciano y empezó a buscar algo entre sus harapos.

—¡No está el zurrón! —gritó el soldado dirigiéndose al que parecía ser el jefe.

—Buscad por todos lados —les increpó Ghan, pues así se llamaba. Era de una estatura imponente, con anchas espaldas, sus ojos eran comple¬tamente negros, al igual que sus largos cabellos sujetos por una fina tira de cuero sobre la frente. Los rasgos de su cara eran duros, barbilla ancha, pobladas cejas y tenía unas manos enormes, capaces de partir la columna de un hombre de un solo golpe.

Nabalé no se atrevía ni a respirar, las lágrimas se deslizaban en silencio por sus mejillas precipitándose al río. En la posición que se encontraba no la podían ver desde abajo, pues la ocultaban las ramas del sauce.

Los soldados seguían registrando cada matorral, mirando entre la maleza en busca de lo que les había pedido Ghan. Se percibía el temor ante la impaciencia de su jefe. Conocían el genio de Ghan y no querían hacerlo enfurecer más de lo que estaba. Uno de ellos se acercó hasta el río y se quedó observando unos extraños círculos en el agua… Eran las lágrimas de Nabalé que formaban hondas al caer al río.

El soldado dirigió la vista hacia las ramas del sauce buscando el origen de aquellas gotas cuando… ¡descubrió a Nabalé!

—¡Ahí está! —gritó— ¡Y lleva el zurrón!

—¡Rápido! ¡Cogedla! —ordenó Ghan— ¡Traedme ese zurrón u os sacaré la piel a tiras!

Inmediatamente se encaramaron dos hombres al sauce. Nabalé no tenía escapatoria. Aquellos individuos la atraparían en cuestión de momentos.

El dolor por la pérdida de su madre se transformó en una lucha por su supervivencia, tenía que escapar de aquellas gentes... ¿pero cómo? Sentía cada vez más cerca aquellos soldados de dedos mugrientos que se alargaban hacía ella, la mirada que percibió en el que se encontraba más cercano la inquietó aún más. Tenía el brillo de quien se sabe triunfador...

Sin pensárselo dos veces se lanzó al río. Era su única oportunidad. La fuerte corriente la arrastró, alejándola por el momento de aquellos salvajes.

La rabia de Ghan fue inmensa al ver que sus soldados habían dejado escapar «el zurrón». Desde el caballo, y con el látigo, empezó a fustigarlos de una manera cruel.

Un extraño personaje se colocó a su lado, llevaba una túnica de color verde e iba cubierto con una fina capa de lana de color negro, la capucha que llevaba sobre la cabeza no permitía verle la cara, pero debía ser alguien importante ya que Ghan dejó de pegar a los soldados.

—Señor —dijo un soldado—, Tarcos os llama.

—Coged a la chica —ordenó Ghan— yo voy a ver qué quiere ese...

∞

Nabalé continuaba siendo arrastrada por la corriente y pensaba con pre-ocupación que eso la alejaría cada vez más de su hogar, pero no tenía otra opción, ya que los hombres de Ghan la perseguían desde la orilla. Estaba acostumbrada a nadar, pues la encantaba desde que era pequeña, pero le preocupaba la cantidad de flechas que le estaban empezando a disparar. Al oír silbar sobre su cabeza las primeras, se sumergió en el agua. En esa parte del río el caudal era profundo, por lo que los soldados no se atrevían a meterse, pero Nabalé conocía el río y sabía que tras el próximo recodo empezaban los rápidos. Allí las aguas eran menos profundas, pero lo que más temía era que se trataba de un río en el que abundaban los salmones y donde hay salmones también hay osos, que tratan de atraparlos desde lo alto de las cascadas cuando intentan remontar el río para desovar.

Sus temores se hicieron realidad. Justo frente a ella, dos osos aguardaban como centinelas el paso de su alimento.

Intentó desviarse hacía la orilla opuesta de la que venían sus perseguido¬res, pero el ruido de sus brazos al nadar llamó la atención del más grande de los osos, que fue corriendo hacía el lugar al que se dirigía. La esperaba babeando. Alzado sobre sus patas alcanzaba la altura de dos hombres. Se movía nervioso y, esperando el delicioso bocado que venía hacía él, sus brazos no dejaban de dar zarpazos al aire como si se estuviera entrenando para la ocasión.

Nabalé varió su dirección hacía la cascada en la que se encontraba el segundo oso, que seguía pendiente de los salmones. Conocía el lugar, la altura del agua en aquella zona era de apenas cuatro palmos. Si conseguía acercarse lo suficiente sin que la viera el animal, podría coger impulso y saltar hasta la poza donde descargaba el río.

Algunos de sus perseguidores ya se habían metido en el agua y los demás desde la orilla no dejaban de lanzarle mortíferos dardos. Apoyó las manos en el lecho del río y, cogiendo impulso, se levantó para saltar. El intenso dolor que recibió al clavársele una de aquellas flechas en su muslo izquier¬do, le hizo perder toda la fuerza al salto.

Cayó muy cerca de la cascada, quedando atrapada en el remolino que formaba el agua.

Empezó a girar de forma violenta, luchaba con todas sus fuerzas para escapar de aquella trampa, pero el cansancio empezó a agotarla. No quería soltar el aire que tenía en los pulmones, si lo hacía, la necesidad de respirar la ahogaría. Debía aguantar el mayor tiempo posible la respiración, prefe¬ría perder el conocimiento a tragar agua. Aquella sensación la tenía al bor¬de del pánico. Las continuas vueltas empezaron a marearla y la sensación de ahogo era insoportable. En ese momento creyó ver una sombra cruzar frente a ella. Más como un impulso que como un deseo, alargó la mano y consiguió agarrar algo peludo. En otro momento lo hubiera soltado con asco, pero ahora no le importaba lo que fuese si conseguía sacarla de allí.

Era una nutria, que intentando zafarse de Nabalé dio un fuerte tirón que la hizo salir del remolino. Nadó de manera frenética hacía la superficie buscando el ansiado aire. Una bocanada de vida llenó sus pulmones.

Estaba tan feliz de haberse salvado que no se percató del cuerpo que flo-taba sin vida a su lado. Era el oso, que había sido abatido por los bandidos. Cuando el cuerpo rozó a Nabalé se le escapó un grito de terror, un sonido que atrajo la atención de quienes estaban en la parte superior de la cascada.

—¡Ahí está! ¡Cogedla! —gritó Ghan—. ¡Fabricaré látigos con vuestra piel si se vuelve a escapar!

Cuatro hombres se lanzaron tras Nabalé que, al oír los gritos, había em-pezado a nadar hacia la siguiente cascada.

El resto del grupo buscó un lugar apropiado para bajar con los caballos, se-guirían río abajo hasta encontrarla y quitarle el zurrón. No tenía escapatoria...

Al sentir que aquellos hombres la podían atrapar cogió aire y se sumer¬gió, tenía que nadar lo más rápido posible para escapar.

Pero… ¿cómo lo haría? Al salir a respirar de nuevo, una lluvia de dardos la saludó.

Aún tenía clavada la punta de la flecha que la alcanzó, notaba que in¬cluso dentro del agua perdía sangre y eso la estaba debilitando. Tenía que buscar un lugar más profundo en el que sumergirse. Creyó ver de nuevo a la nutria, pero esta vez era un castor, con su cola plana el que intentaba huir de ese alboroto. No tuvo problemas para escapar, su madriguera hecha en forma de presa estaba muy cerca. Nabalé le siguió bajo el agua. Y antes de entrar en su casa el castor se volvió para atacarla. Y a punto estuvo de morderla, en otro momento se hubiera asustado, ¡Pero ahora no! Ahora luchaba por su vida y de un manotazo consiguió apartar al castor.

Nadó hasta la guarida del roedor, introduciéndose por una pequeña abertura bajo el agua, por la que sólo le cabía la cabeza para poder respirar.

Intentaba serenarse cuando se dio cuenta de que su pierna le dolía mu¬cho, la herida seguía sangrando. Una idea espantosa le vino a la mente, había oído historias de animales que fueron devorados en el río, sobre todo aquellos que tenían alguna herida. Temía ser rozada con algo, cualquier objeto o animal que la hubiera tocado habría provocado en ella un ataque de pánico.

Intentó mantener la serenidad y con las manos empezó a retirar pequeñas ramas para agrandar la entrada a la madriguera, lo hizo despacio tratando de no hacer el más mínimo ruido, ya que sus perseguidores aún seguían lo bastante cerca como para que pudiesen oírla

Por fin, decidió que la abertura era lo bastante grande como para poder entrar y, sujetándose con los brazos, logró introducirse en el interior.

∞

Los castores sabían hacer bien sus casas. Había hierba seca sobre la que se dejó caer. Aún tenía clavada la punta de la flecha y la pierna le dolía terriblemente.

Se quitó el zurrón que tantos problemas le habían ocasionado. Estaba totalmente debilitada por el cansancio y la perdida de sangre. Sin darse cuenta cerró los ojos y se quedó relajada.

Pero la tranquilidad le duró poco. Aún perduraba el sonido de los cascos de los caballos y de los hombres que la buscaban, cuando un chillido del castor la asustó.

Estaba claro que el animal no iba a perder tan fácilmente la guarida que tanto trabajo le había costado hacer. Lanzándose contra Nabalé intentó morderla con sus poderosos dientes, pero aún más terrible que sus dientes eran sus coletazos. Tenía tanta fuerza en su cola que hubiera podido de-rribarla de un solo golpe. Nabalé tenía la seguridad de que si abandonaba ahora el refugio. Sería capturada inmediatamente y todo lo sufrido hasta ahora no le serviría para nada. Logró sacar fuerzas de donde no las había y cogiendo una rama de la madriguera, consiguió golpear al roedor, que escapó sin pensárselo dos veces.

Se sintió más sosegada. Pensaba que debía volver a su Castro, encontrar a su hermana para contarle lo que le había sucedido a Crénam y entregar el zurrón al jefe.

Pero el agotamiento que sentía le impidió moverse. Decidió que descan¬saría un momento antes de continuar. El cansancio hizo que se durmiera inmediatamente. Temblaba como las hojas de un sauce en contacto con el viento. La fiebre se apoderó de ella y se puso a delirar.

¡Madre, madre!, gritaba en sus delirios sin percatarse de que sus gritos retumbaban como un trueno en el silencio de la noche, sólo interrumpidos por el croar de las ranas y el salto de algún salmón.

Pero… no sólo los animales fueron testigos de sus delirios ya que una figura corpulenta se acercaba desde la orilla hasta el origen de aquellos so¬nidos. Al llegar a la altura de la madriguera comenzó a retirar gran cantidad de ramas que protegían la casa del castor. En muy poco tiempo logró hacer un agujero lo suficientemente grande para ver, que quien emitía aquellos gritos era una joven que, acurrucada en un rincón, sudaba y deliraba.

Con movimientos rápidos y precisos consiguió agrandar aquella abertura y tendiendo sus manos cogió a Nabalé, desapareciendo con ella entre la espesura de la orilla.

El aroma del romero encubría la terrible tragedia que estaba a punto de suceder. Se podía decir que aquella mañana era una más en la vida de Nabalé. Se encontraba en esa edad en que las mujeres aún son niñas pero creen que ya lo han aprendido todo.

Era tiempo de rebeldía, de buscar constantemente la confrontación con sus mayores, no podía entender el hecho de que dirigieran su vida.

Tenía ojos grandes color miel, nariz recta, labios gruesos, pelo castaño, la mirada vivaz… y un genio insoportable. Se creía capaz de enfrentarse a cualquier situación sin ayuda de nadie, siempre llevaba ropa de «batalla», con la que poder arrastrarse por cualquier lugar en busca de alguna presa, sin temor de romper las prendas. Al contrario que su hermana, que siem¬pre llevaba vestidos de lino o lana decorados con diminutas flores, y en ocasiones con cuadrados o complicadas figuras geométricas, Nabalé vestía calzas largas de piel, anudadas por debajo de las rodillas, camisas claras de lino, ceñidas por un cinturón de cuero con una pequeña hebilla rectangu¬lar y botines de piel de ciervo hechos de una sola pieza.

Esta vez el objetivo de su enfado era Crénam, su madre. Se había em-peñado en que ella y su hermana Sheret, la acompañaran al amanecer a recolectar flores y raíces para realizar aceites esenciales. Decía que ése era el mejor momento para recoger los componentes que luego, mediante pro-cedimientos secretos, conseguía transformar en toda clase de linimentos y esencias.

Desde que era muy pequeña su madre había intentado enseñarla, pero a ella le interesaba más salir a cazar con su arco, con el que se sentía segura pues era muy hábil, que permanecer en casa con Crénam, que finalmente tuvo que compartir sus conocimientos con Sheret, a quien le encantaba todo lo relacionado con la fabricación de aceites.

Sheret era muy diferente a Nabalé. A pesar de la diferencia de edad te¬nían la misma altura, pero sus cabellos eran más claros, labios finos, nariz más respingona y sus ojos eran de un azul verdoso. Pero no sólo eran di¬ferentes físicamente, también su carácter era más dulce, su ingenuidad le había ocasionado más de un problema, y le encantaba ayudar a Crénam, pasaba mucho más tiempo con ella que su hermana.

Pertenecían a un grupo de pueblos con la misma cultura que se hacían llamar «Kaltoi», sus conjuntos de moradas, se conocían como Castros.

La bajada desde Castrosia era empinada, pues, al igual que todos los Castros, se erigió en lo alto de una colina para poder disponer de una mejor defensa en caso de ataque. Estaba cercado por un ancho foso con un muro de piedra en el interior, las pequeñas casas redondas estaban construidas también de piedra, y con un tronco de madera en el centro en el que se apoyaba la estructura que sujetaba el tejado, compuesto de paja y barro.

Las casas estaban colocadas en absoluto desorden, en solitario o en gru¬pos de tres o cuatro dentro del Castro. Disponían de varios pozos, con las paredes y el suelo cubiertos de arcilla, que les servían como almacenes de grano. También había un lugar para los artesanos que trabajaban el cuero, la lana, e incluso los metales.

∞

Cuando estaban a punto de alcanzar el robledal, que se prolongaba por la orilla del arroyo que llegaba hasta el castro, oyeron unos gritos a sus espaldas:

—¡Nabalé! ¡Sheret!

Al volverse pudieron ver como corrían hacia ellas los hermanos: Shet y Thas. —Espera mamá —le gritó Sheret a Crénam—. Shet y Thas nos llaman.

—Venga… no os entretengáis que se nos está haciendo tarde —les apre¬mió Crénam.

Quien no hubiera visto nunca a los dos hermanos podría pensar que sus ojos le engañaban. Eran exactamente iguales, gemelos idénticos. Los mismos ojos claros, el mismo color trigo de pelo, diminuta nariz, y el mis¬mo tono de voz. Vestían una especie de sayo fabricado con lino de color marrón oscuro que les llegaba por debajo de las rodillas, y que sujetaban con una humilde correa de piel anudada. Unas sencillas sandalias de cuero duro protegían sus pequeños pies. Hasta en los andares eran repetidos.

Iban siempre acompañados de un amigo «muy especial». Una comadreja a la que habían puesto de nombre «Colmillos», pero a la que llamaban «Colmi». Tenía una mancha blanca en el ojo izquierdo que le hacía incon¬fundible entre sus congéneres, la cola era de color pardo, y su vientre era totalmente blanco, excepto por dos pequeñas manchas marrones.

No habían cumplido los ocho años, pero se pasaban el día en el bosque disfrutando de la naturaleza, y cazando algún conejo con Colmi, así con-tribuían proveyendo de carne a sus abuelos, con los que vivían, ya que sus padres hacía tiempo que habían muerto. Siempre iban con un trozo de pa-loduz en la boca, les encantaba el sabor dulce de aquella raíz, que recogían de una planta que crecía al lado del río. También eran expertos en fabricar pulseras con hilo de esparto, que coloreaban con tintes vegetales. Thas se inclinaba por el color azul, mientras que a Shet le encantaba el rojo.

—¿Dónde vais? —preguntó Thas a Sheret colocándose a su lado.

—Vamos hasta el bosque de la ribera a recoger lila y mejorana —le res-pondió Sheret.

—Pues nosotros vamos a cazar conejos. Hoy iremos hasta los altos pra¬dos, allí hay muchas madrigueras, y Colmi los sacará —decía Thas, mien¬tras acariciaba la cabeza de su mascota.

Un chillido desde el cielo llamó la atención del grupo. Al mirar hacia arriba, vieron cómo un halcón planeaba sobre sus cabezas. Era un mag¬nifico animal cuya envergadura y garras podrían convertirlo en peligroso.

En cuanto Nabalé descubrió la presencia del animal miró hacia el suelo buscando un palo. Encontró uno tan largo como su brazo, lo cogió por sus extremos con ambas manos y, estirando los brazos, lo sujetó por encima de su cabeza.

En ese preciso instante, el halcón plegó las alas y se lanzó en picado hacia Nabalé a una velocidad formidable. Cuando estuvo a un palmo del palo desplegó las alas posándose suavemente en él.

Nabalé bajó los brazos hasta que la cabeza de aquel magnífico animal estuvo a la altura de sus ojos. El ave acercó su pico a la cara de Nabalé y se frotó con ella a modo de saludo emitiendo unos suaves sonidos mientras la miraba con sus grandes ojos negros rodeados de un anillo color oro.

—Hola Piya —la saludó Nabalé—, ¿dónde has dejado a Drum? — Un silbido desde lo alto de un monte fue la respuesta a sus preguntas. Era Drum el que silbaba para llamar a Piya, el halcón hembra que le había regalado Nabalé.

La había recogido recién nacida, probablemente caída del nido, y la ali-mentó con sobras de carne de la comida. Al principio, Crénam permitió que la tuviera, pero a medida que fue pasando el tiempo y Piya crecía, la casa no era lo suficientemente grande para todos y su madre le pidió que se deshiciera de ella. En un primer momento pensó en soltarla, pero en ese caso no la hubiera vuelto a ver. La solución la encontró en Drum.

Era pastor y pasaba mucho tiempo en los prados. Tenía el pelo claro, ojos azules, cabeza grande y barbilla cuadrada, lo que le otorgaba un aspecto de mayor edad que la que tenía. Solía vestirse con calzas largas de lana cruda, camisa tosca de lino y un chaleco también de lana. Protegía sus pies con unas botas de piel de cabrito. Con él, Piya no tendría problemas de espacio y además conocía los sentimientos por el halcón de aquel niño atrapado en el cuerpo de un hombre.

Cuando se lo regaló, Drum estuvo encantado. Enseguida congenió con el ave, a quien ni siquiera cambió el nombre. La enseño a cazar sin que se comiera las presas, incluso la enseñó a pescar en los ríos. Pero Drum aún sentía celos cuando Piya se escapaba de vez en cuando para saludar a Nabalé...

—Hola Drum, parece que no te quieren ni los halcones —se burlaba Nabalé mientras acariciaba el pico de Piya.

El pastor llegó sofocado hasta el camino. De su zurrón sacó un enorme guante de cuero que usaba para sujetar a Piya, a la que colocó en su mano.

La voz de Crénam les volvió a recordar que se les hacía tarde. Nabalé se despidió de su «amiga» y continuó la marcha.

Al término del robledal el camino se bifurcaba. Shat y Thes se desviaron hacía los altos prados, mientras ellas debían continuar hasta el bosque de ribera.

El bosque estaba plagado de robles, castaños, acebos, avellanos y multi¬tud de especies vegetales. Para abarcar más terreno, Crénam decidió que se separarían. Nabalé y Sheret irían hacía el río mientras ella se dedicaba a las laderas, por ser un trabajo más fatigoso... A ella no le importaba realizarlo, había pasado suficientes penalidades a lo largo de su vida como para que una simple ladera de montaña fuera un obstáculo para su trabajo.

Estaba acostumbrada al trabajo duro. Perdió a su compañero cuando Sheret aún no había nacido y se tuvo que volver desde Halstat, donde había sido enviada en su juventud para aprender a elaborar aceites de la mano de su tía, que era la proveedora de palacio en aquella remota ciudad.

Aunque la juventud hacía tiempo que la abandonó, conservaba una figu¬ra envidiable y el pelo largo castaño le otorgaba vitalidad. Llevaba puesto un vestido muy usado de lino color crudo y como único adorno una pul¬sera de plata con la forma de tres hilos entrelazados.

No había tenido tiempo de buscar otro compañero pues la educación de sus hijas se lo había impedido hasta ahora. Gozaba de una alta posición dentro del castro, ya que principalmente fabricaba aceites para Drago, el «Gran-Dru», que tenía plena confianza en la bondad de sus preparados.

Nabalé prefería tumbarse junto al arroyo en vez de buscar flores. A She¬ret sí que le gustaba esa labor, disfrutaba de esos paseos por el bosque, se emocionaba al descubrir una nueva variedad de planta, o simplemente con la perfección que desplegaba la naturaleza al disponer los pétalos de algu¬nas flores. Su madre le había enseñado varias maneras de tratarlas, ya fuera macerando los pétalos o machacando las raíces.

Pero el verdadero secreto de Crénam consistía en una olla de barro con una tapadera muy especial: una especie de embudo completamente cur¬vado a un lado y con un agujero muy fino en su final, por el que salía el precioso líquido al calentar la olla. En ella, previamente habrían vaciado el producto del que querían extraer la esencia.

El trabajo de Sheret consistía en mantener frío aquel embudo aplicando constantemente trapos mojados. Crénam siempre le había dicho que el verdadero secreto era esa tapadera. Que jamás se lo dijese a nadie. Mien¬tras sólo ellas conocieran el proceso serían muy poderosas y apreciadas por todos…

∞

Nabalé se levantó sobresaltada, oyó que alguien venía corriendo y jadean¬do. Sheret también lo había oído y miraba preocupada a su hermana, que le hizo señas para que se escondieran entre unas zarzas. Las prisas por me¬terse provocaron que se arañaran los brazos y la cara, pero el miedo que sintieron hizo que ni siquiera se dieran cuenta de ello...

Desde las zarzas pudieron ver que quien corría era una persona mayor con una túnica verde muy ajada. Era perseguido por una manada de lobos que le alcanzaron frente a las zarzas...

Los lobos se ensañaron con el pobre hombre mordiéndole por todo el cuerpo. En cuanto lograron derribarle se abalanzaron sobre su garganta. El anciano luchaba denodadamente por protegerse la cabeza con sus manos, pero sólo conseguía que éstas fueran mordidas con saña. Sheret se quedó muda de la impresión, se tapaba los ojos para no mirar aquel horrible espectáculo. Nabalé era mucho más fría y pensaba que en el caso de ser descubiertas por aquellos animales, la protección de las zarzas no sería su-ficiente.

Aunque los lobos no las pudieran ver si que podrían olerlas... Y la sangre que manaba de las heridas de sus brazos, sería un reclamo irresistible.

Tal como había imaginado, uno de aquellos lobos empezó a olfatear el aire, buscando el origen de aquel olor… pero cuando se acercaba a las zar¬zas, un grito desgarrador le hizo salir huyendo junto con sus compañeros, abandonando al hombre que yacía en el suelo inmóvil.

El grito provenía de Crénam, que había acudido armada de un palo creyendo que atacaban a sus hijas. En cuanto la vieron aparecer, las dos hermanas salieron de su escondite abrazándose a su madre.

—Vaya susto —dijo Crénam soltando un suspiro—, creí que los lobos os atacaban a vosotras.

—¿Estará vivo? —indicó Nabalé señalando al anciano.

Crénam, tras el susto se acercó hasta el hombre al que dio la vuelta, com-probando hasta qué punto eran feroces los lobos. Tenía el cuello mordido y perdía abundante sangre, su mano derecha había desaparecido y con el muñón, señalaba un zurrón que estaba tirado a su lado.

Crénam indicó a Sheret que lo acercara, pero cuando lo trajeron, el hom¬bre sólo pudo decir una palabra antes de morir: «Noblo».

Abrieron el zurrón, de aspecto extraño. Tenía forma de estrella de ocho puntas con dos anillas de alabastro en las que se enganchaban dos finas tiras de algún tipo de pelo, que hacían la función de cierre. En el centro del zurrón estaba también grabada en relieve la estrella de ocho puntas.

Al abrirlo comprobaron que solamente había dos objetos en su interior: el más grande era un pergamino de un color blanco puro perfectamente doblado, que contenía unos extraños símbolos incomprensibles para ellas. El otro objeto era un broche que se utilizaba para sujetar las capas, era de alabastro con forma oval y tenía tallado en relieve una serpiente enroscada en una vara.

Les pareció extraño que aquel hombre tuviera tan pocas pertenencias, la gente solía viajar con algo más de equipaje... Nabalé miró de nuevo en el zurrón por ver si quedaba algo, y al introducir la mano… se pinchó. Un vistazo al interior le permitió comprobar que era un pequeño alfiler, tan largo como un dedo pero mucho más fino, y con la cabeza de un gato o un animal muy parecido.

Crénam se fijó en el broche y en la serpiente enroscada, llegando a la conclusión de que aquel era un «hombre sabio». Un sanador.

—Debes ir a avisar al jefe —ordenó Crénam a Sheret—. Ve corriendo. Nosotras esperaremos aquí hasta que vuelvas.

Nabalé se quedó junto a su madre mientras su hermana corría en di¬rección al Castro. Se dedicó a observar con más detenimiento el curioso zurrón, pero había algo en el ambiente que la inquietaba, no sabía muy bien el motivo, pero se sentía intranquila.

Fue Crénam quien se dio cuenta de que algo raro ocurría, el silencio en el bosque era total, un aviso de que los animales tenían miedo, ni siquiera los pájaros se atrevían a piar. Los lobos aún andaban cerca.

Preocupada por Nabalé, le pidió que se subiera a un sauce que descansa¬ba sobre el río, y ésta, colgándose el zurrón del anciano, empezó a trepar.

Aún no había alcanzado la primera rama cuando escuchó cómo la ma¬nada se abalanzaba sobre su madre, que la gritaba que no parase de subir mientras soportaba las mordeduras intentando dar tiempo a su hija para que se pusiera a salvo. —¡No te pares! —gritaba desesperada Crénam.

Nabalé se debatía entre obedecerla e intentar ayudarla. El pánico la tenía paralizada, ni siquiera era capaz de mirar el salvaje ataque… Los gritos de Crénam pronto se silenciaron…

Aquellos animales siguieron ensañándose con ella hasta que un sonido extraño, casi gutural, como un silbido metálico, logró que todos desapa-recieran.

El sonido de cascos de caballos hizo que Nabalé se escondiera entre la unión de dos enormes ramas. Varios jinetes, acompañados de soldados a pie aparecieron en el claro donde se produjo el ataque. Uno de aquellos hombres se acercó hasta los despojos del anciano y empezó a buscar algo entre sus harapos.

—¡No está el zurrón! —gritó el soldado dirigiéndose al que parecía ser el jefe.

—Buscad por todos lados —les increpó Ghan, pues así se llamaba. Era de una estatura imponente, con anchas espaldas, sus ojos eran comple¬tamente negros, al igual que sus largos cabellos sujetos por una fina tira de cuero sobre la frente. Los rasgos de su cara eran duros, barbilla ancha, pobladas cejas y tenía unas manos enormes, capaces de partir la columna de un hombre de un solo golpe.

Nabalé no se atrevía ni a respirar, las lágrimas se deslizaban en silencio por sus mejillas precipitándose al río. En la posición que se encontraba no la podían ver desde abajo, pues la ocultaban las ramas del sauce.

Los soldados seguían registrando cada matorral, mirando entre la maleza en busca de lo que les había pedido Ghan. Se percibía el temor ante la impaciencia de su jefe. Conocían el genio de Ghan y no querían hacerlo enfurecer más de lo que estaba. Uno de ellos se acercó hasta el río y se quedó observando unos extraños círculos en el agua… Eran las lágrimas de Nabalé que formaban hondas al caer al río.

El soldado dirigió la vista hacia las ramas del sauce buscando el origen de aquellas gotas cuando… ¡descubrió a Nabalé!

—¡Ahí está! —gritó— ¡Y lleva el zurrón!

—¡Rápido! ¡Cogedla! —ordenó Ghan— ¡Traedme ese zurrón u os sacaré la piel a tiras!

Inmediatamente se encaramaron dos hombres al sauce. Nabalé no tenía escapatoria. Aquellos individuos la atraparían en cuestión de momentos.

El dolor por la pérdida de su madre se transformó en una lucha por su supervivencia, tenía que escapar de aquellas gentes... ¿pero cómo? Sentía cada vez más cerca aquellos soldados de dedos mugrientos que se alargaban hacía ella, la mirada que percibió en el que se encontraba más cercano la inquietó aún más. Tenía el brillo de quien se sabe triunfador...

Sin pensárselo dos veces se lanzó al río. Era su única oportunidad. La fuerte corriente la arrastró, alejándola por el momento de aquellos salvajes.

La rabia de Ghan fue inmensa al ver que sus soldados habían dejado escapar «el zurrón». Desde el caballo, y con el látigo, empezó a fustigarlos de una manera cruel.

Un extraño personaje se colocó a su lado, llevaba una túnica de color verde e iba cubierto con una fina capa de lana de color negro, la capucha que llevaba sobre la cabeza no permitía verle la cara, pero debía ser alguien importante ya que Ghan dejó de pegar a los soldados.

—Señor —dijo un soldado—, Tarcos os llama.

—Coged a la chica —ordenó Ghan— yo voy a ver qué quiere ese...

∞

Nabalé continuaba siendo arrastrada por la corriente y pensaba con pre-ocupación que eso la alejaría cada vez más de su hogar, pero no tenía otra opción, ya que los hombres de Ghan la perseguían desde la orilla. Estaba acostumbrada a nadar, pues la encantaba desde que era pequeña, pero le preocupaba la cantidad de flechas que le estaban empezando a disparar. Al oír silbar sobre su cabeza las primeras, se sumergió en el agua. En esa parte del río el caudal era profundo, por lo que los soldados no se atrevían a meterse, pero Nabalé conocía el río y sabía que tras el próximo recodo empezaban los rápidos. Allí las aguas eran menos profundas, pero lo que más temía era que se trataba de un río en el que abundaban los salmones y donde hay salmones también hay osos, que tratan de atraparlos desde lo alto de las cascadas cuando intentan remontar el río para desovar.

Sus temores se hicieron realidad. Justo frente a ella, dos osos aguardaban como centinelas el paso de su alimento.

Intentó desviarse hacía la orilla opuesta de la que venían sus perseguido¬res, pero el ruido de sus brazos al nadar llamó la atención del más grande de los osos, que fue corriendo hacía el lugar al que se dirigía. La esperaba babeando. Alzado sobre sus patas alcanzaba la altura de dos hombres. Se movía nervioso y, esperando el delicioso bocado que venía hacía él, sus brazos no dejaban de dar zarpazos al aire como si se estuviera entrenando para la ocasión.

Nabalé varió su dirección hacía la cascada en la que se encontraba el segundo oso, que seguía pendiente de los salmones. Conocía el lugar, la altura del agua en aquella zona era de apenas cuatro palmos. Si conseguía acercarse lo suficiente sin que la viera el animal, podría coger impulso y saltar hasta la poza donde descargaba el río.

Algunos de sus perseguidores ya se habían metido en el agua y los demás desde la orilla no dejaban de lanzarle mortíferos dardos. Apoyó las manos en el lecho del río y, cogiendo impulso, se levantó para saltar. El intenso dolor que recibió al clavársele una de aquellas flechas en su muslo izquier¬do, le hizo perder toda la fuerza al salto.

Cayó muy cerca de la cascada, quedando atrapada en el remolino que formaba el agua.

Empezó a girar de forma violenta, luchaba con todas sus fuerzas para escapar de aquella trampa, pero el cansancio empezó a agotarla. No quería soltar el aire que tenía en los pulmones, si lo hacía, la necesidad de respirar la ahogaría. Debía aguantar el mayor tiempo posible la respiración, prefe¬ría perder el conocimiento a tragar agua. Aquella sensación la tenía al bor¬de del pánico. Las continuas vueltas empezaron a marearla y la sensación de ahogo era insoportable. En ese momento creyó ver una sombra cruzar frente a ella. Más como un impulso que como un deseo, alargó la mano y consiguió agarrar algo peludo. En otro momento lo hubiera soltado con asco, pero ahora no le importaba lo que fuese si conseguía sacarla de allí.

Era una nutria, que intentando zafarse de Nabalé dio un fuerte tirón que la hizo salir del remolino. Nadó de manera frenética hacía la superficie buscando el ansiado aire. Una bocanada de vida llenó sus pulmones.

Estaba tan feliz de haberse salvado que no se percató del cuerpo que flo-taba sin vida a su lado. Era el oso, que había sido abatido por los bandidos. Cuando el cuerpo rozó a Nabalé se le escapó un grito de terror, un sonido que atrajo la atención de quienes estaban en la parte superior de la cascada.

—¡Ahí está! ¡Cogedla! —gritó Ghan—. ¡Fabricaré látigos con vuestra piel si se vuelve a escapar!

Cuatro hombres se lanzaron tras Nabalé que, al oír los gritos, había em-pezado a nadar hacia la siguiente cascada.

El resto del grupo buscó un lugar apropiado para bajar con los caballos, se-guirían río abajo hasta encontrarla y quitarle el zurrón. No tenía escapatoria...

Al sentir que aquellos hombres la podían atrapar cogió aire y se sumer¬gió, tenía que nadar lo más rápido posible para escapar.

Pero… ¿cómo lo haría? Al salir a respirar de nuevo, una lluvia de dardos la saludó.

Aún tenía clavada la punta de la flecha que la alcanzó, notaba que in¬cluso dentro del agua perdía sangre y eso la estaba debilitando. Tenía que buscar un lugar más profundo en el que sumergirse. Creyó ver de nuevo a la nutria, pero esta vez era un castor, con su cola plana el que intentaba huir de ese alboroto. No tuvo problemas para escapar, su madriguera hecha en forma de presa estaba muy cerca. Nabalé le siguió bajo el agua. Y antes de entrar en su casa el castor se volvió para atacarla. Y a punto estuvo de morderla, en otro momento se hubiera asustado, ¡Pero ahora no! Ahora luchaba por su vida y de un manotazo consiguió apartar al castor.

Nadó hasta la guarida del roedor, introduciéndose por una pequeña abertura bajo el agua, por la que sólo le cabía la cabeza para poder respirar.

Intentaba serenarse cuando se dio cuenta de que su pierna le dolía mu¬cho, la herida seguía sangrando. Una idea espantosa le vino a la mente, había oído historias de animales que fueron devorados en el río, sobre todo aquellos que tenían alguna herida. Temía ser rozada con algo, cualquier objeto o animal que la hubiera tocado habría provocado en ella un ataque de pánico.

Intentó mantener la serenidad y con las manos empezó a retirar pequeñas ramas para agrandar la entrada a la madriguera, lo hizo despacio tratando de no hacer el más mínimo ruido, ya que sus perseguidores aún seguían lo bastante cerca como para que pudiesen oírla

Por fin, decidió que la abertura era lo bastante grande como para poder entrar y, sujetándose con los brazos, logró introducirse en el interior.

∞

Los castores sabían hacer bien sus casas. Había hierba seca sobre la que se dejó caer. Aún tenía clavada la punta de la flecha y la pierna le dolía terriblemente.

Se quitó el zurrón que tantos problemas le habían ocasionado. Estaba totalmente debilitada por el cansancio y la perdida de sangre. Sin darse cuenta cerró los ojos y se quedó relajada.

Pero la tranquilidad le duró poco. Aún perduraba el sonido de los cascos de los caballos y de los hombres que la buscaban, cuando un chillido del castor la asustó.

Estaba claro que el animal no iba a perder tan fácilmente la guarida que tanto trabajo le había costado hacer. Lanzándose contra Nabalé intentó morderla con sus poderosos dientes, pero aún más terrible que sus dientes eran sus coletazos. Tenía tanta fuerza en su cola que hubiera podido de-rribarla de un solo golpe. Nabalé tenía la seguridad de que si abandonaba ahora el refugio. Sería capturada inmediatamente y todo lo sufrido hasta ahora no le serviría para nada. Logró sacar fuerzas de donde no las había y cogiendo una rama de la madriguera, consiguió golpear al roedor, que escapó sin pensárselo dos veces.

Se sintió más sosegada. Pensaba que debía volver a su Castro, encontrar a su hermana para contarle lo que le había sucedido a Crénam y entregar el zurrón al jefe.

Pero el agotamiento que sentía le impidió moverse. Decidió que descan¬saría un momento antes de continuar. El cansancio hizo que se durmiera inmediatamente. Temblaba como las hojas de un sauce en contacto con el viento. La fiebre se apoderó de ella y se puso a delirar.

¡Madre, madre!, gritaba en sus delirios sin percatarse de que sus gritos retumbaban como un trueno en el silencio de la noche, sólo interrumpidos por el croar de las ranas y el salto de algún salmón.

Pero… no sólo los animales fueron testigos de sus delirios ya que una figura corpulenta se acercaba desde la orilla hasta el origen de aquellos so¬nidos. Al llegar a la altura de la madriguera comenzó a retirar gran cantidad de ramas que protegían la casa del castor. En muy poco tiempo logró hacer un agujero lo suficientemente grande para ver, que quien emitía aquellos gritos era una joven que, acurrucada en un rincón, sudaba y deliraba.

Con movimientos rápidos y precisos consiguió agrandar aquella abertura y tendiendo sus manos cogió a Nabalé, desapareciendo con ella entre la espesura de la orilla.

capitulo segundo

La cueva del águila

Nabalé abrió los ojos. Se sentía muy mareada y la pierna le dolía terriblemente. No sabía dónde se encontraba, parecía una especie de caverna bastante profunda pues no conseguía ver el final.

En un primer momento pensó que la había cogido un oso y la reservaba para la cena, pero al echar un vistazo a su pierna, comprobó que tenía una capa de barro y musgo. Estaba segura de que un oso no había sido el «culpable» de su traslado desde la madriguera. El misterio iba a tardar poco en resolverse. La silueta de un «gigante» tapaba la entrada de la cueva inundando de oscuridad el interior.

Se arrastró hasta la pared asustada, el aspecto de aquel hombre parecía el de un oso cubierto con toscas pieles y con la cara llena de pelo. A la luz de la antorcha que encendió, sólo se distinguían unos grandes ojos grises que la mi¬raban… Ante la mirada de terror de Nabalé, el hombre intentó tranquilizarla.

—¿Qué tal estás? —le preguntó con una voz que el eco de la caverna se encargó de amplificar. Nabalé no respondía, estaba demasiado asustada como para hablar.

—Has dormido dos días —la informó el gigante.

Los ojos de Nabalé se abrieron de sorpresa. ¡Dos días! ¿Y su hermana? ¿Y su gente? ¿La estarían buscando?

—¿Quién eres? —preguntó Nabalé—, no te había visto nunca, ni siquie¬ra conocía esta cueva.

—No importa quien sea yo —contestó el hombre en un tono agrio—. Déjame que eche un vistazo a tu pierna.

Nabalé se relajó de inmediato. Era seguro que si ese hombre hubiera querido hacerla daño no la habría curado y, sentándose en una piel que estaba tendida en el suelo, empezó a quitarse aquella especie de cataplasma.

—Quieta —ordenó el hombre en tono autoritario—, ya lo haré yo. —Y con suaves movimientos le quitó todo el envoltorio de la pierna. Con un trozo de piel de conejo en forma de gamuza, mojado en un cuenco de madera, limpió la herida.

El contacto de aquel líquido con la pierna le produjo a Nabalé un dolor agudo, casi una sacudida.

—Tranquila, tranquila —la dijo el hombre—, que te escueza es signo de que está curando. En unos días te encontrarás perfectamente.

—¿Fuiste tú quien me sacó de aquella madriguera? —preguntó Nabalé tímidamente.

—¿Es que ves a alguien más por aquí? —le respondió el hombre.

—Y… ¿no me preguntas cómo llegue hasta allí?

—No me interesa tu vida —fue la respuesta del gigante—. Tan sólo quiero perderte de vista.

Nabalé, visiblemente enojada por el trato de aquel hombre, intentó po¬nerse en pie para marcharse pero al apoyar la pierna izquierda, una mueca de dolor se dibujó en su cara y cayó al suelo como si fuera de piedra.

Aquel hombre ni se inmutó ante el dolor de Nabalé, tan sólo dijo:

—Aún es pronto, debes descansar, mientras tanto, yo iré por leña para hacer fuego y cocinar —. Nabalé vio la silueta de aquel hombre dirigirse hacia la entrada de la cueva, su inmensa figura se movía ágilmente entre aquel laberinto.

Al quedarse sola comenzó a estudiar detenidamente aquel lugar. Recor¬daba que en el exterior hacía calor, pero allí el ambiente era fresco y hú¬medo. Las paredes rezumaban y desde el interior se oía un rumor de agua. Pensó que posiblemente algún río subterráneo cruzaba la caverna.

La curiosidad por explorar el lugar la hizo levantarse, con mucho cuida¬do de no apoyar su pierna herida. Cogió una de las antorchas que había encendidas y a la pata coja se dispuso a recorrer aquel laberinto.

Estalactitas y estalagmitas aparecían ante ella, que procuraba andar des¬pacio para no escurrirse, pues debido a la humedad el suelo estaba muy resbaladizo. Comenzó un pequeño descenso que la condujo hasta una gran sala. La primera impresión se la llevó al descubrir a su derecha, entre las rocas, una en forma de tortuga. El parecido era asombroso. Le encantaba relacionar las piedras con animales y ese primer encuentro la animó a se¬guir buscando.

A su izquierda había una enorme columna partida por la mitad. Siguió caminando con mucho cuidado y al fondo de la galería a la derecha, se encontró con otra de las caprichosas formas que adoptaban las piedras.

En esta ocasión le pareció que aquella piedra que colgaba del techo tenía la forma de un águila con las alas desplegadas, la luz de aquella antorcha lograba dar sensación de vuelo en aquel trozo de roca. Pero no acabaron ahí sus sorpresas, al volver de nuevo hacia la salida, una liebre colgaba del techo con la cabeza hacia abajo como si se preparara para zambullirse en el agua.

Siguió explorando el lugar imaginándose que todos aquellos animales estaban vivos. Y de repente se llevó un buen susto. Una cabeza de toro parecía salir de la pared. Era una cabeza enorme, negra, incluso parecía que la miraba.

Volvió hacia el lugar del que había partido, pues la pierna le molestaba bastante y no quería cargarla demasiado. Iba pensando en aquel extraño personaje que la había salvado. No podía ser un druida, pues su aspecto distaba mucho de lo que se esperaba de «el que conoce el roble». Pero sin embargo tenía los conocimientos suficientes para curar, en eso no había duda.

Su pierna era el mejor ejemplo. Se volvió a sentar sobre la piel extendida en el suelo, cuando algo llamó su atención.

En un saliente de la pared estaba colgado su zurrón. Aquel hombre lo habría recogido junto a ella… volvió a levantarse y, agarrándose a la pared, consiguió llegar hasta él, alargó la mano todo lo que pudo para cogerle, pero un grito la hizo volverse hacia la entrada de la cueva.

El gigante había entrado sin que ella se diera cuenta y la miraba de una manera preocupante.

—¿Qué intentabas hacer? , ¿querías robarme el zurrón?

—¡No! —gritó Nabalé—, ¡no soy una ladrona! Ese zurrón lo encontré yo…

—¿Tuyo? Además de ladrona eres una mentirosa. Ese zurrón sólo puede pertenecer a un Drayma.

—¡Te digo que ese zurrón es mío! Te puedo decir lo que hay en su interior.

—¿Es que también eres adivina? —dijo el hombre en tono de burla.

—Hay un pergamino blanco con muchos símbolos extraños y un alfiler de oro con la cabeza de un gato o algo parecido —puntualizó Nabalé.

El gigante pareció aturdido por la seguridad con que había descrito los objetos del interior, pensó que lo habría cogido antes de que él volviera.

—¿Cómo sabes eso? —en el tono de su voz se notaba preocupación.

—Ya te he dicho que es mío, y bien sabes que lo cogiste de la madriguera donde yo estaba… ¡Mi madre ha muerto por culpa de ese zurrón!

El hombre se dirigió hacia el zurrón, que tiró al lado de Nabalé.

—Quiero que me digas si el zurrón que tenías era como éste. —A Na¬balé, al tenerlo delante, le pareció que aquel zurrón era más nuevo, incluso las tiras de pelo que servían de cierre le parecían distintas, eso la confundió.

En su interior estaba el pergamino blanco, lo que hizo que se sintiera aún más confusa, pero al desplegarlo pudo comprobar que los símbolos dibujados eran diferentes.

—Se parece, pero los dibujos no son iguales.

En ese momento un escalofrío recorrió la espalda del gigante. La palidez alcanzó su cara y tuvo que sentarse porque le fallaban las piernas.

—¿Quieres decir que tú tienes uno igual?

—Ya te lo he dicho —le respondió Nabalé—, ha debido quedarse en la madriguera.

—Por favor, dijo el hombre, cuéntame ¿cómo ha llegado hasta ti ese zurrón?

Nabalé empezó a contarle todo lo ocurrido en su encuentro en el bosque con aquellos hombres, el ataque de los lobos contra el anciano y su madre, su bajada a través del río, la suerte que tuvo de que apareciera aquella nu¬tria y, por fin, su pelea con el castor. El resto ya lo conocía.

El hombre, escuchaba en silencio, casi sin pestañear. No la interrumpió en ningún momento, y cuando Nabalé terminó su historia, solamente le hizo una pregunta:

—¿Podrías reproducir el sonido que hizo que los lobos se marcharan?

—Era una especie de aullido... parecido a un silbido muy potente.

El gigante introdujo su dedo pulgar y meñique bajo su lengua y con la otra mano se palpaba la garganta, sopló con fuerza. El sonido que escuchó amplificado por el eco de la cueva dejó paralizada a Nabalé.

—¿Era parecido a esto?

—Sí —dijo la joven sorprendida—. Era exactamente igual. ¿Cómo lo has hecho?

—¿Estás segura de que ése era el sonido que escuchaste?, ¿tal vez te con¬fundas?

—¡No me equivoco! Puedo olvidar muchas cosas... pero el sonido que escuché mientras moría mi madre no lo olvidaré jamás...

—Debes quedarte aquí —le dijo el hombre preocupado—, yo voy a regresar hasta la madriguera para ver si puedo recuperar el otro zurrón.

Diciendo esto el gigante se dirigió a la salida. Sus movimientos se habían vuelto más pesados, más torpes, como si una tremenda carga se hubiera posado sobre sus hombros.

Nabalé se volvió a quedar sola en aquella inmensa caverna. Los sonidos de las gotas al caer en diversos charcos, eran su única compañía.

En esos momentos se dio cuenta de que aún no había salido al exterior. Apoyándose sobre sus manos logró levantarse y, ayudándose de un palo grueso a modo de bastón, comenzó a andar hacia la salida. Debía tener mucho cuidado con el suelo resbaladizo. Al apoyarse en las paredes notaba la humedad, era el agua que luchaba por atravesar aquellas piedras, consi-guiendo transformarlas en bellas figuras. Sólo le restaba subir una pequeña rampa y habría conseguido su objetivo.

La luz que provenía del exterior le hizo daño en los ojos, y los tuvo que cerrar para evitar deslumbrarse. El aire fresco de la mañana fue un regalo para su cuerpo, que absorbía agradecido los rayos del sol.

Parecía que aquella caverna, rodeada de castaños y robles, estaba situada en un cerro. Al mirar al cielo, que estaba limpio de nubes, se deleitó con el vuelo circular de un águila. La suavidad con que planeaba y su imponente presencia, maravillaron a Nabalé. Volaba libre, majestuosa, con las alas extendidas seguramente buscando alguna presa.

Nabalé pensó que aquella caverna siempre la recordaría como: «la cueva del águila».

Se sentó en una roca que había sido calentada por el sol para esperar el re¬greso de su salvador. La tenía intrigada la coincidencia de los zurrones. ¿Cómo era posible que aquel hombre tuviera uno igual? Esperaba que pudiera recupe¬rarlo… tal vez fuera importante. Al menos deseaba que las dos muertes que había presenciado no fueran en vano, sobre todo la de Crénam...

El sol estaba en lo más alto cuando vio aparecer entre los castaños la enorme figura de aquel hombre. A la luz su aspecto era aún peor, tenía la barba y los pelos más sucios que había visto en su vida. Y sobre su hom¬bro… ¡colgaba el zurrón!

La tristeza de sus ojos grises reflejaba su preocupación.

—¡Lo has encontrado! —gritó Nabalé—. ¿Qué ocurre? —le preguntó al verle la cara.

—¡Debemos entrar! —contestó casi sin mirarla.

Nabalé se apoyó en el brazo de aquel hombre para bajar la pequeña ram¬pa y seguidamente sentarse y poder relajar la pierna herida.

—¿Me vas a contar lo que ocurre?, después de todo lo que me ha pasado creo tener derecho a una explicación —le pidió Nabalé.

—Sí, creo que tienes ese derecho. En primer lugar, he de decirte que te has visto envuelta en una terrible historia. Una historia que empezó hace mucho tiempo. Pero cuyo desenlace puede estar cercano. Aún me faltan muchos datos, pero creo comprender lo que ha ocurrido. Has sido muy valiente al salvar este zurrón, ni siquiera te puedes hacer una idea de lo importante que es.

Aquella afirmación reconfortó a Nabalé, pues significaba que la muerte de su madre no habría sido inútil. —Ponte cómoda —le pidió el hom¬bre—, la historia que vas a oír es… tan cierta como larga. Debes escuchar atentamente sin interrumpir hasta que haya concluido, ¿de acuerdo?

Nabalé le contestó haciendo con la cabeza un gesto de asentimiento y se dispuso a escuchar el relato.

Nabalé abrió los ojos. Se sentía muy mareada y la pierna le dolía terriblemente. No sabía dónde se encontraba, parecía una especie de caverna bastante profunda pues no conseguía ver el final.

En un primer momento pensó que la había cogido un oso y la reservaba para la cena, pero al echar un vistazo a su pierna, comprobó que tenía una capa de barro y musgo. Estaba segura de que un oso no había sido el «culpable» de su traslado desde la madriguera. El misterio iba a tardar poco en resolverse. La silueta de un «gigante» tapaba la entrada de la cueva inundando de oscuridad el interior.

Se arrastró hasta la pared asustada, el aspecto de aquel hombre parecía el de un oso cubierto con toscas pieles y con la cara llena de pelo. A la luz de la antorcha que encendió, sólo se distinguían unos grandes ojos grises que la mi¬raban… Ante la mirada de terror de Nabalé, el hombre intentó tranquilizarla.

—¿Qué tal estás? —le preguntó con una voz que el eco de la caverna se encargó de amplificar. Nabalé no respondía, estaba demasiado asustada como para hablar.

—Has dormido dos días —la informó el gigante.

Los ojos de Nabalé se abrieron de sorpresa. ¡Dos días! ¿Y su hermana? ¿Y su gente? ¿La estarían buscando?

—¿Quién eres? —preguntó Nabalé—, no te había visto nunca, ni siquie¬ra conocía esta cueva.

—No importa quien sea yo —contestó el hombre en un tono agrio—. Déjame que eche un vistazo a tu pierna.

Nabalé se relajó de inmediato. Era seguro que si ese hombre hubiera querido hacerla daño no la habría curado y, sentándose en una piel que estaba tendida en el suelo, empezó a quitarse aquella especie de cataplasma.

—Quieta —ordenó el hombre en tono autoritario—, ya lo haré yo. —Y con suaves movimientos le quitó todo el envoltorio de la pierna. Con un trozo de piel de conejo en forma de gamuza, mojado en un cuenco de madera, limpió la herida.

El contacto de aquel líquido con la pierna le produjo a Nabalé un dolor agudo, casi una sacudida.

—Tranquila, tranquila —la dijo el hombre—, que te escueza es signo de que está curando. En unos días te encontrarás perfectamente.

—¿Fuiste tú quien me sacó de aquella madriguera? —preguntó Nabalé tímidamente.

—¿Es que ves a alguien más por aquí? —le respondió el hombre.

—Y… ¿no me preguntas cómo llegue hasta allí?

—No me interesa tu vida —fue la respuesta del gigante—. Tan sólo quiero perderte de vista.