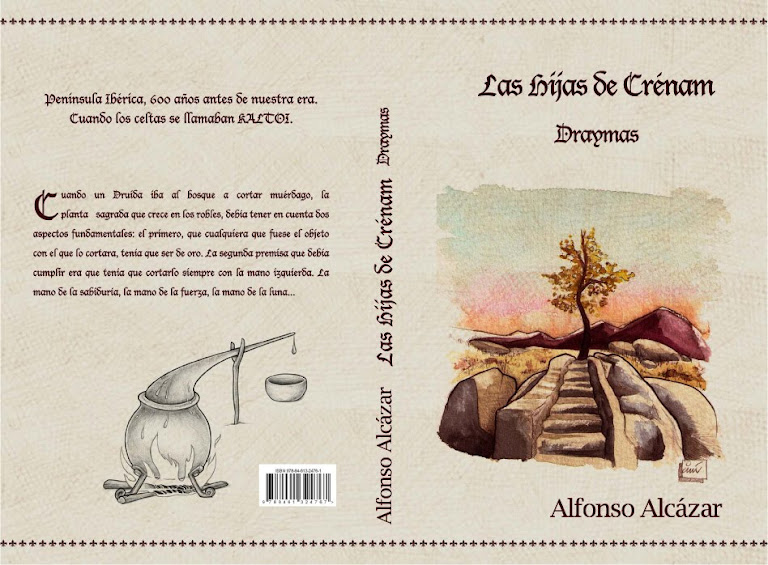

Cuando un Druida iba al bosque a cortar muérdago, la planta sagrada que crece en los robles, debía tener en cuenta dos aspectos fundamen¬tales: el primero, que cualquiera que fuese el objeto con el que lo cortara, tenía que ser de oro. La segunda premisa que debía cumplir era que tenía que cor¬tarlo siempre con la mano izquierda. La mano de la sabiduría, la mano de la fuerza, la mano de la luna.

∞

Sheret salió corriendo en dirección al Castro para avisar al jefe de que un «sanador» había sido atacado por los lobos. Su madre le había dicho que se diera prisa.

Sus pies apenas tocaban el suelo por la velocidad a la que iba cuando un sonido hizo que se detuviera. Eran cascos de caballos y pisadas de hombres.

Buscó un escondite en el tronco de un castaño quizás partido por un rayo o por la edad. De cualquier forma le sirvió de refugio. Se quedó muy quieta hasta que el último hombre hubo pasado. Ahora dudaba entre continuar hacia el Castro, tal como le habían ordenado, o volver sobre sus pasos para avisar a su madre, que se encontraba en el lugar hacia donde se dirigían.

Decidió volver. La angustia por lo que pudiera suceder era mayor que el miedo que sentía, procuró seguirlos sin ser descubierta. Como los arbustos le impedían la visibilidad, se subió a un roble desde el que podía divisar el claro en el que se quedaron Crénam y Nabalé. Al llegar a la rama más alta oteó el paisaje y… observó horrorizada el momento en el que los lobos acababan con la vida de su madre.

Desde allí no pudo ver dónde estaba su hermana Nabalé, pero de lo que estaba segura era de la muerte de Crénam.

Los ojos se le nublaron hasta llegar a la inconsciencia. Se escurrió por las ramas y cayó al suelo sin conocimiento, lo que produjo un ruido que alertó a dos de aquellos hombres, que se acercaron rápidamente hasta el lugar donde estaba Sheret.

Al ver a la niña tumbada en el suelo dieron órdenes a uno de lo soldados de a pie para que avisaran a Ghan, que tardó un momento en presentarse.

—¡Mi señor, mi señor! —gritaba el más obeso de los dos hombres—. ¡Aquí hay una niña!

Ghan tenía un aspecto terrible. Subido en su enorme caballo de guerra habría amedrentado a cualquiera. Su espada tenía la longitud de un hom¬bre y era capaz de usarla con una sola mano. Contaban sus soldados que un día al subir a su caballo se rompió la cincha que sujetaba la silla, haciéndole caer al suelo. El caballo asustado lo pisoteó. Levantándose con una rabia inusitada, le dio tal puñetazo en la cabeza al pobre animal que lo mató de un solo golpe.

Sus ataques de ira eran temidos por todos sus hombres. Cuando estaba de buen humor se podía hablar con él de cualquier tema, pero cuando es¬taba enfadado podía apretar con una sola mano la garganta de un hombre hasta aplastarla...

—¿Qué ocurre aquí? —les gritó—. No me hagáis perder más tiempo, hay otra chica a la que debo prender, la que lleva el zurrón.

—¿Y qué hacemos con ésta? —esta vez quien habló fue Tarcos, el que había mandado llamar a Ghan.

—Si está viva matadla. Tengo una misión para vosotros. Tenéis que re-gresar a Tarsis inmediatamente, que os reciba Sánora para que le informéis de que vamos tras la presa, pero que tardaremos algo más de lo previsto. ¿Habéis entendido?

—¿Quieres hacer llegar algún mensaje a tu señor, Drayma? —le pregun¬tó Ghan al personaje que se encontraba a su derecha.

—No es necesario —contestó sin mostrar en ningún momento el rostro, que permanecía oculto bajo su capucha de piel.

—¡Pues continuemos! —ordenó Ghan espoleando su caballo en direc¬ción al río, seguido por el sujeto a quien había llamado Drayma.

Tarcos se apeó de su caballo para comprobar si la niña estaba muerta. Le palpó el cuello y le dio la vuelta comprobando que era muy joven. Sus cabellos rubios estaban manchados de barro pero, incluso en ese estado, le pareció guapa. Una mancha de sangre en el pelo indicaba que había recibido un fuerte golpe, seguramente al caer. Tenía los ojos cerrados pero respiraba...

—¡Rakete! ¡Está viva! —informó Tarcos a su compañero.

—¡Pues mátala!

—¡Mátala tú!, a mi esta niña no me ha hecho nada —fue la respuesta de Tarcos.

—Pero Ghan ha ordenado que la matemos y que nos marchemos rápi-damente —le avisó Rakete.

—Yo no la mato —repetía Tarcos—. ¿Qué daño nos puede hacer una niña?

—La niña ninguno —respondió su obeso amigo—, pero como se entere Ghan, nos sacará la piel a tiras.

—Pues baja del caballo y hazlo tú...

Rakete dudaba entre bajarse o permanecer montado, pues en el fondo tampoco quería matarla, pero temía desobedecer a Ghan.

—¿Y… si nos la llevamos para venderla? —propuso Rakete—. Antes de embarcar podemos detenernos en Ipolka, la capital de los túrdulos. Hay un enorme mercado de esclavos y creo que conseguiríamos un buen montón de monedas por ella.

Tarcos consideró que aquella era la mejor opción, puesto que ninguno de los dos se atrevía a matarla, pero tampoco podían dejarla allí. Si Ghan regresaba y encontraba viva a la niña, no tendría tantos escrúpulos en ma-tarlos a ellos.

Rakete subió a la niña a su caballo, atravesándola delante de él, encima de la silla. Los pies le colgaban por uno de los lados mientras la cabeza sobresalía por el otro.

La tarde estaba a punto de caer y Sheret aún no se había despertado. Rakete le palpaba el cuello de vez en cuando para comprobar si continuaba con vida.

—Deberíamos buscar un sitio donde acampar —le propuso a su com-pañero—, pues la noche está a punto de caer y además... ¡tengo hambre!

—De acuerdo —respondió Tarcos—, nos pararemos en aquel claro.

Al llegar al claro que le había indicado Tarcos, Rakete bajó de su montu¬ra y extendió una pequeña manta en el suelo donde depositó a la niña, que continuaba sin despertar.

—Ve a por agua —le pidió Tarcos—, yo mientras iré encendiendo el fuego.

Rakete cogió su piel de cabra para rellenarla en un arroyo cercano, mien¬tras Tarcos encendía la hoguera, imprescindible para cocinar y que además les protegería del frío nocturno y de los animales del bosque.

Cuando llegó Rakete con el agua, Tarcos mojó una gamuza que llevaba y empezó a limpiar la herida de la cabeza de Sheret. Se fijó que, aparte de la brecha, tenía un inmenso chichón. Cuando empezó a limpiarle la cara, la niña…. despertó.

Tarcos observó que el color de sus ojos era azul verdoso, pero su mirada era de pánico.

—No tengas miedo —intentó tranquilizarla Tarcos—, no vamos a ha¬certe ningún daño, te caíste y te has dado un buen golpe en la cabeza.

Sheret no contestó, pues no entendía una palabra de la lengua de aquel hombre, eran sonidos extraños e incomprensibles para ella, además el as¬pecto que tenía no le ofrecía ninguna confianza.

De repente… se acordó de todo. De su madre, de su hermana, de aque¬llos hombres... Se levantó de un salto e intentó escapar, pero cuando estaba a punto de salir de aquel claro, se le cruzó en el camino Rakete con su gran barriga, como una barrera infranqueable.

—Ja, ja, ja —reía mientras agarraba por un brazo a Sheret—. Nos ha salido rebelde «la palomita».

—Estás tan mayor que hasta una niña se te escapa —le reprochó a Tar¬cos.

Sheret pataleaba para intentar zafarse de su captor, pero era una batalla perdida.

—Tendremos que llevarla atada, aún estamos cerca de su hogar y podría volver para contarlo todo. Tienes que atarle los pies, Rakete, te hago res-ponsable de ella. ¡Si se escapa lo pagarás tú!

Rakete no sabía disimular cuando estaba enfadado, y ahora lo estaba. Se acercó hasta su caballo y de unas alforjas sacó una fina tira de cuero con la que ató fuertemente los dos pies de la niña.

—Así no podrás correr, «palomita» —le dijo en tono burlón.

Sheret, permanecía sentada junto al fuego con la mirada baja. No podía dejar de pensar en todo lo sucedido aquel día. Había perdido a su madre y desconocía el paradero de su hermana. Pensaba que aún le quedaban sus abuelos, los padres de Crénam, quienes las acogieron unos días antes de nacer ella. Habían regresado de un lugar muy lejano llamado Halstat debido a la desaparición de su padre, muerto por un oso en una cacería.

Crénam había sido enviada a aquella ciudad cuando era joven para ins-truirse en la preparación de aceites esenciales, que luego se usaban como remedios de múltiples enfermedades y como complementos para purificar la piel.

Drago, el Gran-Dru de su castro, había insistido en que fuera allí, pues al igual que su tía (Crénam era zurda) usaba siempre la mano izquierda, la mano de la luna, con la que los druidas cortaban el muérdago. Las perso¬nas zurdas eran muy apreciadas para la elaboración de aceites, creían que poseían un don.

En Halstat vivía una hermana de su madre, que trabajaba para la casa real como proveedora de unos aceites muy apreciados por su calidad. Allí conoció a Duray, un joven del que se enamoró y con quien tuvo a Nabalé, pero cuando estaba embarazada de Sheret, ocurrió el terrible accidente.

Su tía había fallecido hacía poco tiempo y no tuvo los ánimos suficientes como para permanecer allí, optando por regresar al lado de sus padres, que la acogieron con los brazos abiertos. A los pocos días de su regreso, se produjo el alumbramiento de la pequeña Sheret.

Intentó en vano enseñar su oficio a Nabalé al ser la mayor, pero el desin-terés de ésta por los aceites la hizo desistir. Se centró entonces en enseñar sus conocimientos a Sheret, quien también poseía la mano de la luna. Ésta se sintió atraída de inmediato por ese mundo de esencias. Se interesaba por todo el proceso de elaboración. En primer lugar, debían de recoger el producto del que iban a extraer el aceite esencial, ya fuera eucalipto, rosa, mejorana, menta... Podía obtener el aceite de cualquier flor, raíz e incluso corteza de árbol.

Con cada producto usaba un proceso diferente, a veces lo maceraba en agua durante varios días, secándolos ó triturando la raíz. Tenía una cazuela de barro, en la que mezclaba el producto de la maceración o secado con grasa de buey, lo ponían a cocer, y sobre la cazuela ponían una curiosa ta¬padera. Crénam siempre le decía que ése era el verdadero secreto del aceite.

La tapadera, también de barro, tenía la forma de un embudo completa¬mente inclinado a un lado, con una abertura muy estrecha en su final, por la que salía el precioso líquido, que caía en un cuenco colocado debajo. Era tan larga que debía de sujetarse por el centro con un palo en forma de horquilla apoyado en el suelo.

La misión de Sheret era la de enfriar continuamente con un trapo moja¬do la tapadera, para permitir que el vapor de la cocción se hiciera líquido, transformándose en aceite.

Cada aceite tenía unas propiedades especificas, unos servían para tonifi¬car, había otros para relajar, incluso los había para conservar la belleza de la piel. Tanta variedad de preparados tenía entusiasmada a Sheret, que seguía con mucho detenimiento todo el proceso, procurando ayudar en todo lo que podía a Crénam.

El fuego se reflejaba en las lágrimas de Sheret, se sentía perdida y sola, aún peor, era prisionera de aquellos dos hombres, a los que además no entendía.

No quiso probar bocado. Cuando Tarcos la ofreció un trozo de carne salada lo rechazó. Tampoco quiso beber agua, no tenía ganas de nada… ni siquiera de vivir.

Estuvieron tres días viajando hacia el Sur, parecía que aquel viaje no fuese a acabar nunca. Sheret había empezado a comer, casi obligada por los continuos ofrecimientos de Tarcos.

—Mañana llegaremos a Ipolka. Allí podremos deshacernos de la niña, seguro que conseguiremos una buena bolsa por ella —comentó Rakete.

—Sí —respondió Tarcos meditativo—, mañana todo habrá termina¬do—. La alegría de Rakete por librarse de Sheret no era compartida por él, que había empezado a encariñarse con la niña.

martes, 15 de marzo de 2011

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:

Publicar un comentario